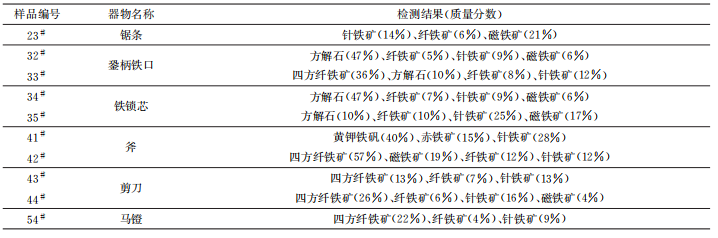

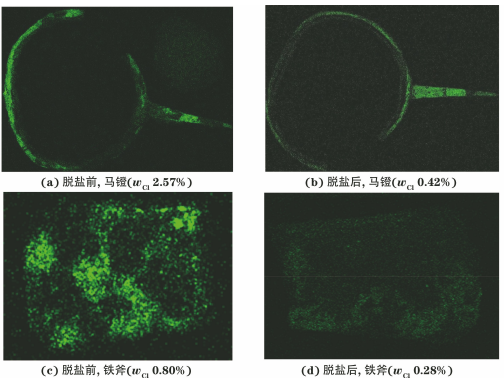

近年来,国内外学者在铁质文物保护方面已取得诸多研究成果。随着研究的不断深入,多数学者将研究重点集中在脆弱铁质文物保护关键技术及综合病害防治等方面,尤其是脆弱铁质文物保护关键技术,故脱盐、缓蚀、封护等“稳定”技术,成为目前学界研究的热点之一。笔者利用紫外荧光摄影、X光探伤、广域X射线荧光扫描成像(MA- XRF)及X射线衍射分析(XRD)等方法,以燕州城山城遗址出土7件脆弱铁质文物为例(图1) ,对器物整体保存状况、表面有机物反映的历史使用情况以及锈蚀情况进行了较为系统的分析,根据分析结果,对这批铁器的病害情况进行了综合评估,结合病害情况,采取新设备、新技术、新材料有针对性地开展了保护修复处理,以期为后续大规模开展铁器保护提供借鉴。 图1 燕州城山城遗址出土铁器修复前的宏观形貌 1 器物保存现状与腐蚀特征 该批铁器出土时间较长,自2009年发掘出土后,先后辗转存放于不同的保存地点,腐蚀现状为埋藏环境和出土后不同保存环境综合因素的结果。在本次保护工作开展前,这7件铁器保存在辽宁省本溪市博物馆地下一层库房开放式铁质柜架上,文物与架体间以PVC材质水晶板分隔。库房无温湿度控制设备,文物保存环境的温湿度变化较大。2022年4月-2023年4月的温湿度记录结果表明,全年库房最高温度25.7℃,最低温度10℃,平均值16.1℃;最大湿度RH(相对湿度)78.2%,最低RH18.6%,平均值42.2%。 大部分铁器腐蚀较为严重,锈体疏松、体积膨胀或脆裂成片块状,表面普遍存在泥土和白色、淡黄色沉积物,部分区域可见红褐色的液滴状锈蚀,有的液滴状锈蚀位于片状锈层下方,将锈层顶起,有的液滴状锈蚀破裂,这是该批铁器较为普遍的病害特征之一,见图2。这种液滴状锈蚀是含有氯化物的铁质文物在高湿度环境中的典型腐蚀特征之一。个别铁器矿化、碎裂严重。表1为这7件铁器的基本信息及肉眼可观察的病害特征情况。 表1 7件铁器的基本信息及病害特征 图2 铁器表面的液滴状锈蚀 2 病害分析与综合评估 2. 1 紫外荧光照相 紫外荧光照相(UVL) 技术可有效揭示修复材料在文物表面的分布和保存状态,并为取样策略的制定提供重要依据。在保护修复前,使用UVL技术对7件铁器的表面进行拍摄,以了解其历史修复情况和修复材料的空间分布情况。结果表明,铁斧表面残留一定量的有机涂层,锯条使用了黏接材料,后续保护修复时应将其去除,见图3。 图3 部分铁器的紫外荧光形貌 2.2 X 光探伤 采用YXLON公司YTU/450-D10型X光探伤机,配合美国VMI公司 X射线电子底片系统对其进行了X光照射,以获得器物的整体保存状况,并通过RADIUS软件进行进一步处理,以获得更多的原始信息。结果表明:除锯条、带扣外,其余5件铁器均保留一定的金属基体,原始边界较为清晰。其中马镫形制较为特殊,由内外两层较为连续铁皮环绕而成,中间为锈蚀。 2.3 广域 X 射线荧光扫描成像(MA-XRF) 使用X射线荧光分析仪(M6JETSTREAM)对7件铁器表面的氯、钙等元素的含量及分布情况进行测定,结果表明:7件铁器表面均含氯元素,质量分数为0.18%~2.57%;大部分铁器表面有较高含量的钙元素,这也是这批铁器较为明显的特征之一。燕州城遗址门道堆积处曾发现石灰痕迹,考古人员推测两侧墙壁可能涂有石灰,故这批铁器表面含较多钙元素的原因可能与遗址曾使用石灰有关。上述分析结果可为针对性的取样分析工作提供参考,同时可对比脱氯结束后氯含量的变化,辅助评估脱盐效果。部分铁器表面的钙元素分布情况见图4。 图4 部分铁器表面的钙元素含量分布 2.4 X 射线衍射分析 采用X射线衍射仪(D/max-rA) 对10件锈蚀样品进行分析,样品采集时结合X射线荧光分析结果,并注意刮取部分铁器表面的液滴状锈蚀,详见表2 (检测结果未列入泥土中常含的石英、白云石、斜长石、微斜长石等物质,仅列出主要锈蚀产物)。 由表2可见,铁器表面白色或淡黄色附着物中存在一定量的方解石,进一步验证了燕州城城址可能使用了石灰这一论断。除铁锁芯可能受表面钙质沉积物干扰,其他含液滴状锈蚀铁器的锈蚀物中,均检测到四方纤铁矿(β-FeOOH),每件铁器的锈蚀物中均含有一定量的纤铁矿(γ-FeOOH)。β-FeOOH对铁质文物的危害已基本被学界认可,有学者对β-FeOOH的产生及危害进行了较为系统的论述,在铁质文物保护过程中应对其进行针对性的处理。γ-Fe00H是一种不稳定锈蚀,会向稳定的α-Fe00H或Fe3O4转变,其转化速度与 湿度和污染程度有关。在铁斧表面锈蚀物中还发现了黄钾铁矾(硫酸盐矿物),这更加说明这批铁器的腐蚀环境复杂。 多种分析检测结果表明,铁斧和锯条表面残留少量有机涂层,7件铁器总体锈蚀较严重,锈层中富含氯化物,呈现“液滴”等典型的活性锈蚀状态,铁器表面普遍含有钙质沉积物。除锯条和带扣外,其余5件铁器保留有一定的金属基体。检测分析结果可为后续保护修复提供科学指导,结合保护后器物的保存环境可针对性制定保护修复技术路线。 表2 部分铁器样品的XRD分析结果 3 脆弱铁质文物的“稳定”处理 “稳定”处理指铁质文物的脱盐、缓蚀及封护几种保护措施,这也是脆弱铁质文物保护的关键技术手段,通过“稳定”处理,可有效延缓铁质文物的腐蚀。 3. 1 脱 盐 氯化物是引发铁质文物腐蚀,导致铁质文物不稳定的重要原因之一。其中β-FeOOH是铁质文物在(局部)高含量氯化物环境中的典型腐蚀产物,会加速铁质文物的进一步腐蚀。因此,脱除β-FeOOH中的氯离子或者将其转化为其他物相,以消除其对铁质文物的威胁显得尤为关键。 NaOH溶液可以脱除大部分游离和吸附在β-FeOOH晶体表面的Cl-,使铁质文物基本稳定。盐溶液选取0.1mol/LNaOH溶液,pH为11~13,同时为了加速脱氯效率,采用超微气泡低氧脱盐法。实际操作过程中,白天运行微气泡发生装置,晚上关闭,水温为30~60℃,通过冷热循环加快脱盐效率。脱盐过程中对脱盐溶液的 pH、温度及氯离子含量进行实时监测,第一次脱氯两周后,溶液中的氯离子质量浓度达到17mg/L,更换溶液,直至脱盐溶液中氯离子质量浓度低于3mg/L,且持续一周,脱盐终止。取出铁器,清理表层锈蚀和污垢后,再用纯净水清洗,烘箱80℃烘干4h以上至完全干燥。 采用开放式微区MA-XRF测定脱盐后铁器表面的氯含量,以辅助判断脱盐效果。由图5可见,脱盐效果较为明显,,铁器表面氯离子含量显著降低。 图5 脱盐处理前后,部分铁器表面的氯元素含量分布 3.2 缓 蚀 合理筛选和使用缓蚀剂是控制铁器继续腐蚀的有效手段之一,目前学界关于缓蚀剂的研究较多,其中儿茶素可以作为一种天然的缓蚀稳定剂应用于古代铁质文物保护。儿茶素与锈层中不稳定的γ-FeOOH反应,会生成黑色非晶态惰性物质并沉积在锈层内,可使原有锈层更加致密,更有效阻滞铸铁与腐蚀溶液之间的电荷和离子转移,提升其对内部金属的保护效果。 因此,本工作选用课题组研发的复配儿茶素配方,脱盐后的铁器经过彻底清洗干燥,对其表面进行缓蚀处理。缓蚀剂配方为10mL磷酸+25g磷酸钠+25g儿茶素+100mL乙醇(每 500mL水溶液)。缓蚀处理前,用吹风机或者烘干箱再次对表面进行干燥处理,用毛刷将缓蚀剂均匀刷涂在铁器表面,室温干燥后再涂刷一次。 3.3 封 护 修复后的铁质文物在展陈或保存前,需对其进行表面封护,降低外界大气中的水蒸气、O2以及各类污染物对其产生的不利影响。随着材料科学的不断发展,越来越多的新材料被应用于铁质文物的保护。石墨烯作为二维纳米材料中的巨星,由于良好的化学稳定性及抗渗透性在金属抗腐蚀领域有着广阔的应用前景。 选择了课题组研发的新型氧化石墨烯基复合封护材料对铁器进行封护处理,处理前,保证器物表面已完全干燥。将75mg石墨烯加入1L含2%(质量分数)B72的丙酮溶液中,超声分散30min,采用喷枪将配制好的试剂均匀喷涂于器物表面。 保护处理后的铁器取得了较好的视觉效果,见图6,铁器的整体结构安全和稳定性得到了极大的提升。但由于文物的特殊性,其在不同保存环境中的腐蚀程度、特点和保存现状各不相同,因此对于使用了新材料、新技术后的铁器,应进行长期监测以进 一步验证所用材料的长期稳定性,综合评估其长久的保护效果,这样才能真正起到应用示范作用并予以推广。 图6 铁器保护修复后的宏观形貌 4 结 论 (1) 通过紫外荧光照相、X光探伤、X射线荧光分析等方法,探明部分铁器表面存在有机涂层残留,5件铁器有金属基体,锯条和带扣锈蚀严重,金属残留较少,7件铁器表面均含有一定量的氯元素,部分铁器表面钙元素广泛分布,疑似与燕州城遗址的墙壁使用石灰有关。 (2) X射线衍射分析结果表明,锈蚀产物主要为四方纤铁矿(β-FeOOH) 、纤铁矿(γ-FeOOH) 、针铁矿(α-FeOOH) , 白色或淡黄色附着物主要为方解石(CaCO3) 。四方纤铁矿和针铁矿为不稳定锈蚀,可采取干预性保护措施予以处理。同时,检测结果可为日后该遗址出土其他铁器的大规模保护提供参考,建议对该遗址出土的有金属基体、非完全矿化的铁器全部进行脱氯处理。 (3) 结合保存现状与病害评估,采用项目组研发的超微气泡低氧脱盐法、复配儿茶素缓蚀剂、新型氧化石墨烯基复合封护材料对其进行保护修复处理,并对保护修复效果开展追踪评估。通过系列保护措施,这7件铁器目前取得了较好的保护修复效果。同时,应提升预防性保护的理念与意识,即通过控制温度、相对湿度、氧含量等环境因素阻止β-FeOOH的产生并阻止已生成的β-FeOOH对铁质文物的进一步腐蚀,从根本上真正实现综合病害的防与治。 作者: 王贺1,晏德付2,张然2,赵代盈1 工作单位: 1. 辽宁省文物考古研究院 2. 金属文物保护国家文物局重点科研基地(中国国家博物馆) 来源:《腐蚀与防护》2025年9期

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414