传统方法制备的轻质工程材料在高温环境下的性能已接近极限:例如,高强度铝合金和铝基复合材料(AMC)通常仅能在最高150°C环境下稳定工作,而粉末冶金制备的铝合金使用温度上限也仅为300°C。大多数商用铝合金及AMC在温度超过300°C时,会因动态回复和再结晶而显著软化,特别是在200–450°C温区内。以7xxx和2xxx系列铝合金为例,其屈服强度从室温下的约600 MPa骤降至340°C时不足120 MPa。因此,开发一种能在350°C以上仍保持200 MPa以上屈服强度、且比强度与钛合金相当的铝基复合材料,一直是该领域的重要目标。

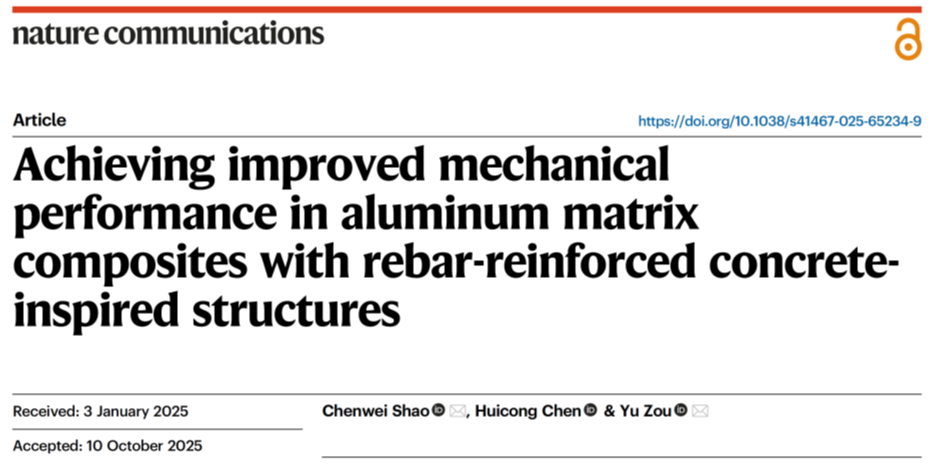

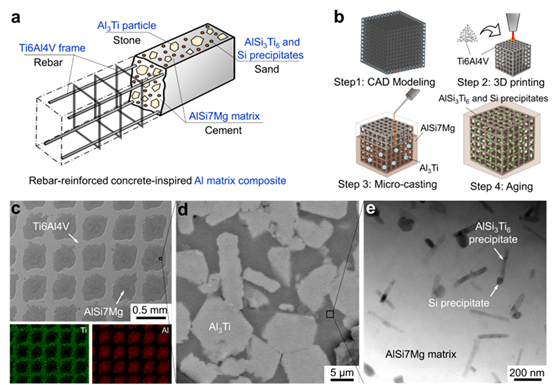

受钢筋混凝土结构启发,多伦多大学材料系极端力学和增材制造课题组创新提出并成功制备出一种新型“钢筋混凝土式铝基复合材料”(Reinforced Concrete Aluminum Matrix Composites, RC-AMCs)。通过融合结构设计、增材制造、微铸造与热处理等多项技术,RC-AMCs兼具颗粒增强型与层状复合材料的双重优势:既具备颗粒增强带来的显著强化效果,又能在高体积分数增强相条件下维持低孔隙率。该类材料内部含有高体积分数的耐热颗粒增强相,可有效抑制材料在高达500°C高温下的强度退化。经结构优化后,RC-AMCs在400°C下实现了抗压屈服强度最高达938 MPa,比强度最高达235 kN∙m/kg,是目前所有铝基合金与复合材料中已知最优性能之一。多尺度计算分析进一步揭示,RC-AMCs优异的高温抗软化性能与Al₃Ti中异常热孪晶行为密切相关。

文章网址:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-65234-9

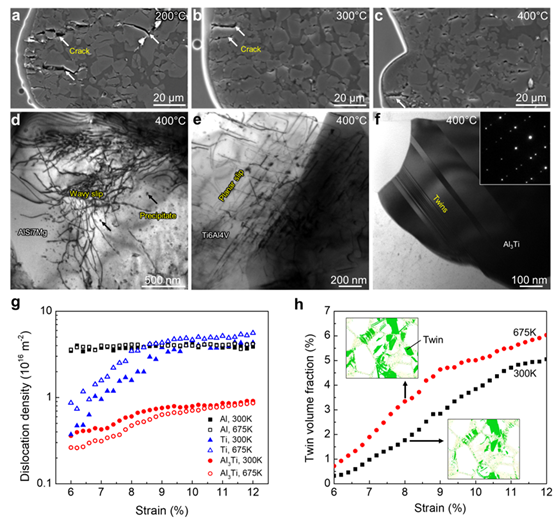

研究团队将土木工程中成熟的钢筋混凝土理念引入铝基复合材料设计中,证明RC-AMCs在室温至400°C的宽温域内均具备极高的比屈服强度,成功突破了轻质材料在强度与密度之间的传统权衡限制。相较于已报道的互穿相复合材料,RC-AMCs凭借其高体积分数耐热增强相与可控微观结构单元,展现出显著强化效果与优异的高温性能稳定性。该设计策略还表明,通过调控支架的形状、结构、体积分数及材料种类,可灵活调节RC-AMCs的力学响应。团队首次提出针对此类材料结构的完整力学模型—单胞投影模型和层合模型,实现“如建造房屋般”在特定位置与方向进行定量增强。融合增材制造与微铸造的制备工艺,使得构建传统方法难以实现的复杂几何结构与精细特征成为可能,为面向特定工程需求的定制化结构材料开发提供了全新设计路径,在航空航天、汽车工业及高端装备等领域具有广阔应用前景。

图1:受钢筋混凝土启发的耐高温铝基复合材料(RC-AMC)微观结构图。a.多尺度强化RC-AMC微观结构示意图。b. RC-AMC制备过程示意图。c.亚毫米尺度下的微观结构和成分。d. 嵌入铝基体中的微米级 Al₃Ti 颗粒。e.嵌入铝基体中的纳米级 AlSi₃Ti₆和球形硅化物。

图2:RC-AMCs在不同温度下的压缩性能。a.三个方向加载下的工程压缩应力–应变曲线。b. RC-AMC屈服强度随增强相含量的变化,并与其他铸造AMC和Al-Si合金进行比较。c. RC-AMC在高温下的典型工程应力–应变曲线。d. 不同测试温度下RC-AMC与其他AMC的屈服强度。e. AlSi7Mg 在高温下的压缩应力–应变曲线。f. Ti6Al4V 在高温下的压缩应力–应变曲线。g. 基于混合定律(ROM)计算的RC-AMC屈服强度与实验值的比较。

图3:RC-AMCs室温变形显微组织。a-c. CT扫描显示沿三个方向压缩后的典型断裂形貌。典型 SEM 变形特征图:d. Ti骨架节点处的 45° 剪切;e. Al₃Ti颗粒中的微裂纹以及AlSi7Mg–Al₃Ti界面处的脱粘;f. Si纳米析出相在 AlSi7Mg 中对位错的钉扎作用。TEM图像显示:g. Ti6Al4V中的平面滑移;h-i. Al₃Ti 相中纳米级孪晶。

图4:RC-AMCs高温变形特征与显微组织。a-c. 不同温度下Ti6Al4V骨架附近 Al₃Ti 颗粒内部或颗粒间的裂纹,测试温度分别为 (a) 200°C、(b) 300°C 和 (c) 400°C。样品在400°C压缩后的典型微观结构:d. AlSi7Mg 中的位错网络;e. Ti6Al4V中三重滑移系开动;f. Al₃Ti 颗粒中大量的机械孪晶。分子动力学(MD)模拟统计结果:g. 位错密度;h. 孪晶分数。

图5:RC-AMC变形机制多尺度模拟。a. Ti6Al4V骨架增强复合材料的宏观有限元法模拟。b. AlSi7Mg–Al₃Ti 复合材料的微观有限元法模拟,显示 Al₃Ti 颗粒中等效塑性应变。c. 三层多晶模型(Ti–Al₃Ti–Al)在 9% 压缩应变下的分子动力学模拟,展示各层内部的位错滑移和孪生行为。

图6:Al₃Ti异常热孪晶行为及其孪晶形成机制。a,b. 准原位观察显示 400°C 下机械孪晶的形成:a. SEM 图像显示机械压入诱发孪生;b. EBSD 分析确认Al₃Ti中存在孪晶。c,d. 室温 (c) 和 400°C (d)机械压入后有孪晶和无孪晶晶粒的晶体取向分布。e,f. 分子动力学模拟室温压缩下由 Shockley不全位错(SPDs)引起本征堆垛层错,正面 (e) 和顶部 (f) 视角观察。g. 室温压缩过程中, SPDs在连续密排面上的逐层运动形成变形孪晶。h. D0₂₂ 晶体结构示意图,其沿密排面间距大于 L1₂ 结构(左)。这一结构特征有助于极诱导孪晶机制(中),通过 SPDs 运动降低形成孪晶部分所需的临界剪切应力(右)。

图7:RC-AMC的预测、优化及发展,规避高强度–轻量化的权衡困境。a. 单元胞投影(UCP)模型预测的应力–应变关系。b. 单层复合(ULC)模型预测的屈服强度与抗拉强度。c. RC-AMC 中 Ti6Al4V 骨架的结构优化或调整,以实现不同强度与延性组合。d. RC-AMC 变体示例。e. 不同 RC-AMC 衍生结构在 400°C 下的压缩应力–应变曲线。f. RC-AMC 在高温下的强度–密度关系,并与其他工程合金进行比较。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414