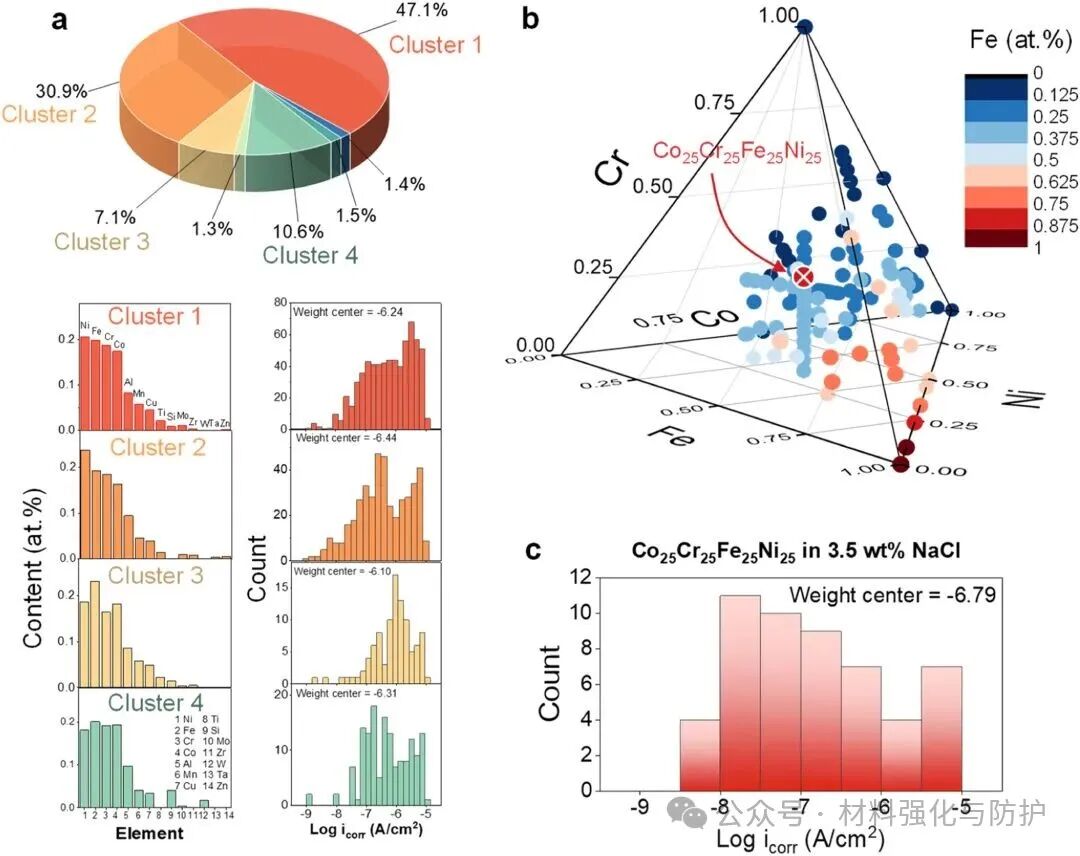

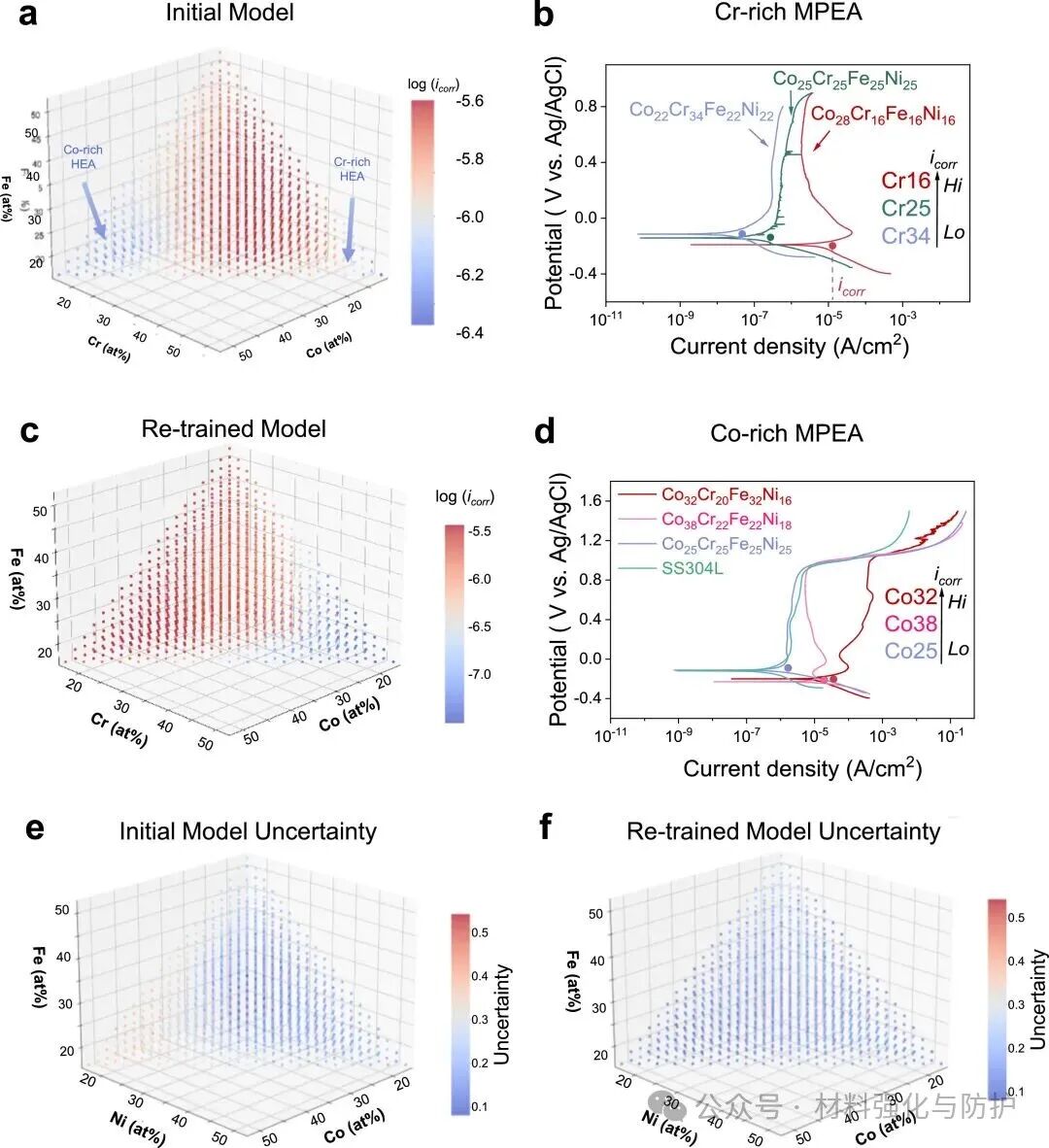

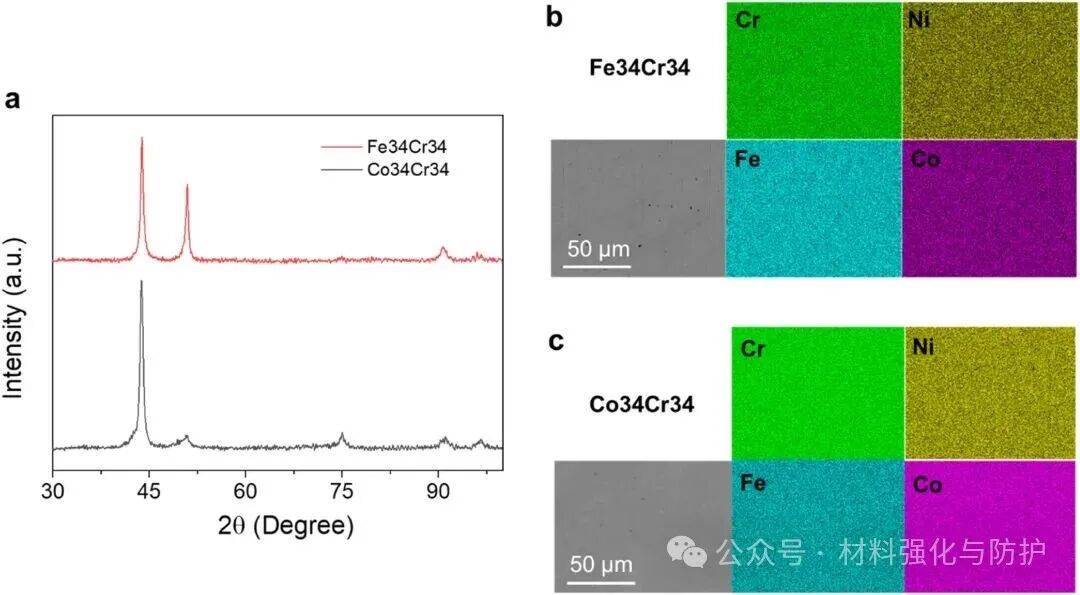

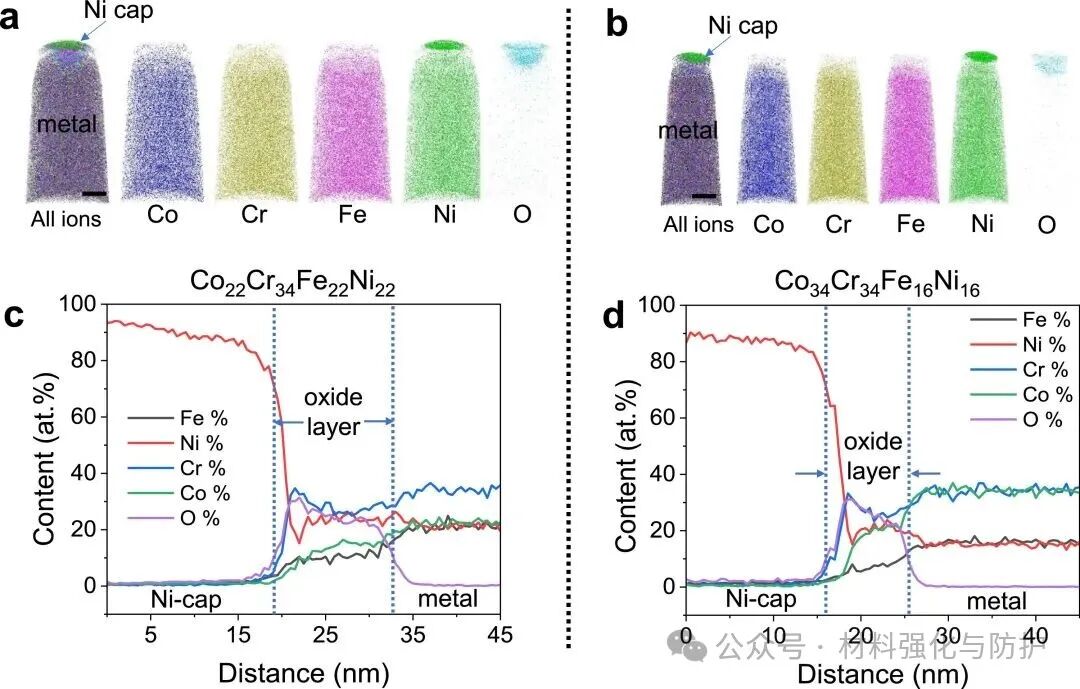

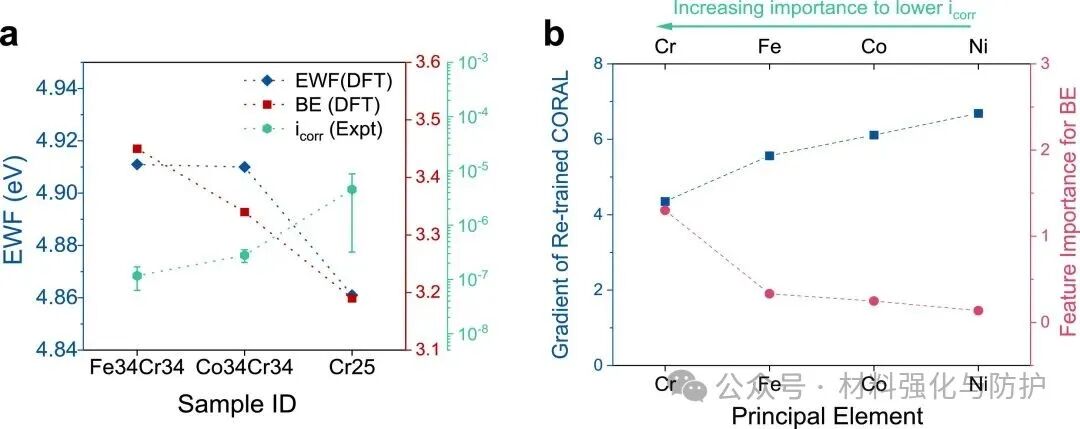

腐蚀不似断裂那般来得剧烈,却又在时间的积累中一点点消磨金属的组织结构完整性。据不完全统计,腐蚀造成的损失占当年国民经济总产值的3%~5%,钢制设备装置因腐蚀造成的报废约为其年产量的30%,全世界每90秒就有1吨钢材被腐蚀成铁锈等。腐蚀是个长期的过程,传统耐蚀金属的设计依赖于经验与反复试验,特别是对于多主元合金(MPEAs)这样的复杂体系,其可能的影响因子较传统的金属材料体系要更多,因此仅靠容错法,工作量巨大且效率极低。 为解决目前常用的依赖于实验制备探究微观结构从而初步判断耐蚀性的设计路径,美国弗吉尼亚理工大学联合多家科研院校提出了一种全新的深度学习框架CORAL(Corrosion-Optimized Resistant Alloy Learning),无需显微结构输入,仅依靠基于成分的物理特征描述符,即可预测Co-Cr-Fe-Ni体系MPEAs的腐蚀速率,这一“微观结构无关”的方法为复杂多元合金的快速筛选与机制理解开辟了新路径,大大缩短了耐蚀Co-Cr-Fe-Ni合金的开发进程。目前这一成果已发表于材料领域的国际期刊《Acta Materialia》。 文章链接: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2025.121619 【核心内容】 研究团队建立了一个整合物理学知识的深度神经网络(DNN)模型,融合文献挖掘的腐蚀数据(共1400组)与主动学习实验数据。该模型以成分相关的物理特征(如价电子浓度、原子尺寸差、电负性、Pilling-Bedworth比值、混合熵等)为输入,并通过dropout随机失活、Gaussian噪声增强与不确定性量化来抵消不同文献中由显微结构引起的实验离散性。 模型能直接预测腐蚀电流密度(icorr),并自动识别关键控制因素。通过对Co-Cr-Fe-Ni体系的大规模扫描,CORAL精准识别出Cr-rich与Co-rich区域的低腐蚀率组成,并预测了新型耐蚀合金成分。 CORAL深度学习框架的工作流程与架构设计 基于随机森林的特征重要性分析与交叉验证 【研究方法】 该研究利用Scopus数据库进行了全面的文献检索,收纳了过去20年来关于高熵合金腐蚀的研究。在约3400篇论文中,提取了合金成分、制造和加工条件、显微组织、腐蚀速率等数据,从中获得了约5700组数据。最后从455篇论文中选出了1400条有效数据。为保证模型的可解释性,团队基于物理概念设计输入特征,而非简单统计特征,包括电子结构参数(VEC)、化学反应性(电负性)、几何参数(原子半径差)、热力学参数(熵)以及氧化膜几何因子(P-B比)。 采用五层深度神经网络进行训练,并通过Monte Carlo dropout方法实现贝叶斯近似,用以评估预测的不确定性。在初次模型预测后,实验合成并测试了35组新合金,将数据反馈入模型,从而提升了Co-rich区的预测可信度。采用真空电弧熔炼制备多组Co-Cr-Fe-Ni非等原子比合金,随后进行XRD、EDS、EBSD结构表征及电化学测试,并通过APT分析腐蚀膜成分分布。 文献数据库的聚类分析与成分-腐蚀性能关联 CORAL模型预测性能与实验验证对比 【研究成果】 ① Cr富集与Co富集合金的双峰耐蚀区域 实验合成的Cr16(Co28Cr16Fe28Ni28)、Cr25(Co25Cr25Fe25Ni25)、Cr34(Co22Cr34Fe22Ni22)三种合金均呈单相FCC结构,CORAL模型在Co-Cr-Fe-Ni全成分空间中预测出两个显著的耐蚀“蓝区”:一个Cr富集区和一个Co富集区。于进一步合成了Fe34Cr34Ni16Co16与Co34Cr34Fe16Ni16两种合金,并分别标记为Fe34Cr34和Co34Cr34合金,其微观结构仍为面心立方结构。 Cr含量对Co-Cr-Fe-Ni MPEAs相结构与成分均匀性的影响 Fe34Cr34与Co34Cr34 MPEAs的相组成与显微组织 MPEAs的晶粒尺寸与取向分布 ② 模型自主学习优化后预测的合金耐蚀性 Fe34Cr34在酸性环境和富氯环境下均表现出了极低的腐蚀电流(10-8 A/cm²),这一结果要远优于304L不锈钢,而模型预测的另一种Co34Cr34合金,其腐蚀膜厚度仅约9nm,薄于目前所报道的富Cr高熵合金(14nm),这进一步证明了,经过自主学习优化后,该模型的准确率与预测能力得到了提升。 CORAL驱动的成分优化路径与多环境腐蚀验证 模型预测准确性评估与特征贡献度解析 APT三维重构揭示钝化膜厚度与元素分布差异 ③ 深度学习与DFT结合揭示腐蚀机制 团队发现所有具有较高电子功函数与氧吸附能(BE)的合金具有更强的钝化膜形成倾向,同时无论是根据CORAL模型的特征权重,还是DFT计算的表面吸附能,各项元素作用效果量化出的大小关系均为Cr>Fe>Co>Ni,其中Cr元素在促进钝化膜形成中的作用最为显著,而Fe的高功函数则贡献了膜的致密性。 DFT计算与实验腐蚀性能的关联机制 【总结与展望】 这项研究表明,腐蚀行为的设计与优化,不再需要完全依赖微观结构信息才能准确预测,而可由成分与电子特征直接驱动,这一成果有望大大提高耐蚀合金的设计效率,在广泛的耐蚀材料设计领域中具有潜在的应用前景。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。

官方微信

《腐蚀与防护网电子期刊》征订启事

- 投稿联系:编辑部

- 电话:010-62316606

- 邮箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蚀与防护网官方QQ群:140808414