北大院士团队,顶刊Matter,突破10 GPa!史上最强纤维材料,刷新世界纪录,防弹衣新选择!

2025-11-07 14:19:54

作者:本网发布 来源:高分子科学前沿

分享至:

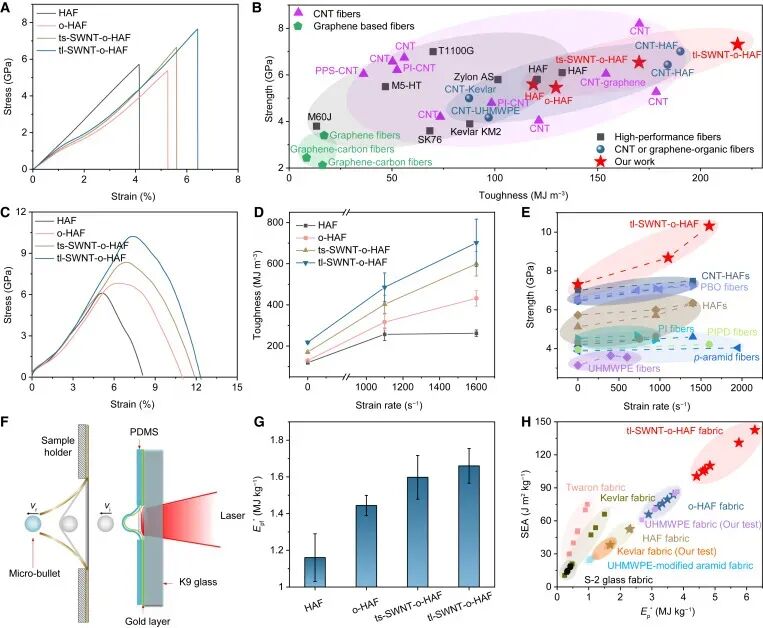

在防弹防护、航空航天乃至极端环境防护材料领域,纤维的“强”与“韧”始终是一对难解的矛盾。传统高性能聚合物纤维,如芳纶和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)尽管单链本身具有极高的力学性能,但在宏观纤维中,分子链往往无法充分取向、界面作用较弱,从而容易“打滑”,难以同时兼顾强度与韧性。过去几十年,人们尝试通过分子改性、复合增强或结构优化来打破这种权衡,却始终未能超越“8 GPa强度、300 MJ/m³韧性”的瓶颈。要想更强,就要让分子链在受力时“齐心协力”;要想更韧,又要让它们不至于一拉就断。如何在微观尺度抑制链滑移、在宏观尺度实现高效能量传递,成为材料科学家们追寻的“圣杯问题”。今日,北京大学深圳研究院张锦院士、高振飞副研究员、焦琨副研究员联合中科院力学研究所吴先前研究员和武汉大学高恩来教授共同提出了一种创新的分子调控策略:通过调节碳纳米管(CNT)的取向,让聚合物链“跟着模板排队”。他们利用分子工程与多级拉伸技术,将少量经改性的长单壁碳纳米管引入到新型杂环芳纶体系中,制备出动态强度高达10.3 GPa、动态韧性高达706.1 MJ/m³的复合纤维。这意味着,在高速冲击条件下,它的抗拉强度几乎相当于钢的十倍,而单位体积吸收的能量更超过现有所有宏观纤维材料。论文以“Aramid fibers with dynamic strength up to 10 GPa and dynamic toughness up to 700 MJ/m³”为题发表在《Matter》上,第一作者为Jiajun Luo。该成果被New Scientist头条报道!研究团队的第一步是“软化”芳纶分子。传统芳纶链刚性高,不易取向,导致纤维在凝固浴中的拉伸倍率受限。为此,他们引入了柔性不对称单体——4,4′-二氨基二苯醚(ODA)——构筑出带有醚键的异杂环芳纶链(图1a)。这一设计降低了分子的刚性,提高了延展性,为后续碳纳米管的有序排列创造条件。接着,他们通过温和氧化将超长单壁碳纳米管从束状结构中分离成独立的tl-SWNTs(图1b),再利用芳纶分子链包覆分散,形成均匀稳定的分子复合溶液。在湿法纺丝过程中,研究者采用两级牵伸策略:第一阶段在凝固浴中提高拉伸倍率,使碳管从弯曲转为笔直;第二阶段在高温下进行热拉伸,让碳管“模板”引导周围聚合物链进一步取向、降低孔隙率。结果令人惊艳:随着牵伸倍率从2.0增加到3.0,纤维的取向度和比强度显著上升——比强度提高近30%,比韧性提升40%以上(图1c)。当碳纳米管与芳纶链高度取向后,纤维内部呈现出紧密有序的层状结构,载荷可沿链传递至分子层级,从而实现“分子协同受力”的理想状态(图1d)。最终编织成的织物展现出优异的抗弹性能(图1e),为防弹衣和冲击防护领域带来全新材料选择。在这一策略中,热牵伸温度是关键。当温度超过300°C时,纤维中醚基芳纶链的玻璃化转变温度被突破,链段活动性增强,tl-SWNTs 能有效诱导周围分子进一步取向(图2b)。X射线衍射分析显示,此时纤维的取向度显著上升,孔隙率则从0.007%降至0.002%,几乎致密无孔(图2f)。这一“高温诱导+模板取向”的双重机制,使复合纤维的结构在纳米尺度上趋于完美。研究团队发现:当拉伸倍率在2.8、热牵伸温度达到400°C时,纤维强度与韧性同时达到峰值。换言之,碳纳米管不再只是“填充物”,而成为了微观结构的导演,引导整个聚合物网络形成最优的受力通路。当纤维进入高速加载状态下,其表现更加惊人。利用微型分离式霍普金森拉伸杆(mini-SHTB),团队测得tl-SWNT-o-HAF的动态强度从8.7 GPa(应变率≈1100 s⁻¹)进一步提升至10.3 GPa(应变率≈1600 s⁻¹),动态韧性也从485 MJ/m³飙升至706 MJ/m³(图3c–d)。这不仅比传统芳纶提高了两倍以上,还超过了目前所有报道的宏观纤维。更令人印象深刻的是,纤维在高速冲击下发生“韧转脆”的断裂模式转变——链段不再滑移,而是整体断裂,显示出极高的载荷传递效率(图3f)。在激光微弹丸冲击实验中,直径仅16 μm的单根纤维能抵挡每秒457米的微弹丸,比能量吸收达1.66 MJ/kg,优于Kevlar、PBO、UHMWPE等高端纤维。编织后的布料在标准弹片冲击实验中同样表现出最高的能量吸收与抗穿透性能(图3h),验证了其实用潜力。为何这些纤维能同时“又强又韧”?答案在于微观能量的传递方式(图4a)。在传统芳纶中,链间氢键较弱、孔隙较多,受力时链条往往滑动而不真正断裂,能量被浪费在“打滑”上。而在这项工作中,tl-SWNT模板让聚合物链排列紧密,界面作用能大幅提高(高达57.5 meV/原子),孔隙率极低。扫描电子显微镜原位拉伸显示,tl-SWNT-o-HAF裂纹几乎不扩展,表现出极强的抗松弛能力(图4b);分子动力学模拟进一步揭示,高速加载时有高达46%的芳纶链被拉断,而低速时仅3%,对应了实验中的“应变速率强化效应”(图4e)。换句话说,真正的强韧并非矛盾,而是出现在分子协同破裂的临界点上——链条齐断、能量充分释放,才是极限性能的源头。这一成果不仅刷新了芳纶纤维的性能纪录,更为“强度-韧性二律背反”提供了新的解决思路。通过纳米模板诱导取向、链柔性调控与多级结构协同,研究团队成功把聚合物链的“单体极限性能”搬到了宏观世界。张锦教授表示:“我们希望这类策略能为下一代防护、航空乃至柔性防冲击材料提供设计范式。”未来,该类碳管导向的分子工程思路有望推广至其他高分子体系,如聚酰亚胺、PBO等,实现从纤维到复合织物的多场景应用。这场关于“分子如何协同受力”的探索,正在让纤维世界从“强或韧”的二选一,走向“既强又韧”的新时代。

免责声明:本网站所转载的文字、图片与视频资料版权归原创作者所有,如果涉及侵权,请第一时间联系本网删除。